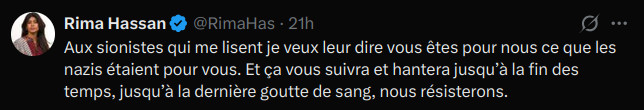

Le 5 février, un message publié sur X par la députée européenne Rima Hassan a franchi un seuil que l’on croyait encore infranchissable dans le langage politique européen. S’adressant aux « sionistes », elle écrit que ceux-ci seraient pour les Palestiniens ce que les nazis furent pour les Juifs, et conclut en promettant de « résister jusqu’à la dernière goutte de sang ». Ce n’est pas un dérapage. Ce n’est pas une provocation. C’est un basculement : celui où un élu utilise publiquement le vocabulaire de la haine, de la déshumanisation et de la guerre totale – au cœur même d’une institution censée incarner la paix civile et la rationalité politique.

Certes, les outrances verbales ne manquent pas sur les réseaux sociaux. Mais ce cas n’a rien d’un excès ordinaire. Il concentre plusieurs dérives majeures de notre époque : la manipulation de l’Histoire, l’effacement du jugement, l’importation de conflits extérieurs dans la vie intérieure des démocraties, la faiblesse croissante des institutions face à l’extrémisme. Ce message n’insulte pas seulement un groupe humain : il révèle une crise plus profonde, celle de la parole publique elle-même.

Il importe donc d’examiner ce phénomène avec la lucidité que réclame la situation, sans céder à la colère facile, sans se laisser happer par la fureur des mots, mais en replaçant ce tweet dans son contexte politique, moral et civilisationnel. Car ce qui est en jeu dépasse largement la personne qui l’a écrit. C’est la capacité de l’Europe à défendre ce qui, depuis des décennies, la maintient debout : le respect du langage, la hiérarchie du vrai et du faux, et la dignité de la vie démocratique.

Il est des phrases qui, par leur violence nue, ne méritent même pas d’être qualifiées d’« opinions ». Elles relèvent d’un autre registre, plus sombre : celui où la parole cesse d’être un instrument de débat pour devenir un instrument de malédiction. Lorsque Rima Hassan, députée européenne, écrit aux « sionistes » qu’ils sont pour elle ce que les nazis étaient pour eux, et qu’elle les hantera « jusqu’à la dernière goutte de sang », elle ne se contente pas de franchir une ligne rouge – elle renonce à ce qui fait la possibilité même d’une vie politique civilisée. L’expression n’est pas seulement outrancière. Elle est, à proprement parler, une rupture de civilisation.

Il faut prendre la mesure exacte de ce qui se joue ici. Dans la tradition démocratique européenne, la parole publique est à la fois un privilège et un devoir. Les élus ne parlent jamais seulement en leur nom : ils parlent au sein d’un espace institutionnel qui confère à leurs mots un poids particulier. Le langage est l’outil premier par lequel se régulent les conflits, se formulent les désaccords, s’expriment les passions. Dès qu’il se dérègle, dès qu’il cesse d’être maîtrisé, il se transforme en arme. Et c’est précisément ce que fait la députée : elle transforme son statut en tribune pour diffuser un imaginaire de guerre totale.

La rhétorique employée n’est pas accidentelle. Comparer un groupe humain – désigné par une étiquette politique extraordinairement large – au nazisme, c’est transgresser l’une des ultimes frontières morales que l’Europe s’était efforcée de maintenir depuis 1945. Ce n’est pas une analogie, c’est une disqualification totale. Dans cette logique, l’autre n’est plus un adversaire politique, ni même un ennemi : il est un mal absolu, dont l’existence même est un scandale. On ne dialogue pas avec un nazi. On ne discute pas avec lui. On ne négocie pas. On l’éradique. Dire à un groupe humain qu’il est, pour soi, l’équivalent du nazisme, revient à l’exclure intégralement du cercle de l’humanité civile. C’est, au sens strict, un geste de déshumanisation.

Les totalitarismes commencent toujours par un travail sur les mots. Ils inventent des catégories qui ne sont pas destinées à éclairer le réel, mais à le détruire. Ils forgent des étiquettes qui, sous couvert de dénonciation morale, désignent des groupes entiers comme « ennemis existentiels ». Ce que fait ici Rima Hassan relève de la même logique : un usage de la parole destiné à expulser un groupe humain hors du champ de la conversation politique légitime. La démocratie devient alors un théâtre où se jouent des conflits totaux, et où les mots servent à préparer les consciences à la confrontation.

Il faut souligner aussi la charge performative du message. Quand une élue écrit « nous résisterons jusqu’à la dernière goutte de sang », elle ne formule pas une image. Elle ouvre un imaginaire de guerre. Cette formule, dans la bouche d’un parlementaire européen, n’a rien d’innocent : elle transforme symboliquement l’arène politique en champ de bataille. Elle introduit une promesse de combat, non au sens noble d’un conflit d’idées, mais au sens physique d’une résolution sanglante. On n’est plus dans le registre du désaccord ; on est dans l’appel à la lutte à mort.

L’abjection de la formule ne réside donc pas seulement dans l’outrance, mais dans la manière dont elle nie les conditions mêmes de la politique démocratique. La démocratie ne repose pas sur une absence de conflictualité ; elle repose sur la domestication du conflit par le langage. Elle repose sur la capacité de nommer l’adversaire sans le transformer en ennemi métaphysique. Elle repose, enfin, sur une forme élémentaire de retenue – non par faiblesse, mais par respect pour la fragilité de l’ordre civil.

En rompant cette retenue, Rima Hassan se place hors du cadre moral minimal qui permet aux sociétés libres de continuer à parler. Elle ne dénonce pas : elle maudit. Elle ne critique pas : elle voue à l’exclusion. Elle n’interpelle pas : elle appelle à la confrontation. Sa phrase n’est pas un excès : c’est un symptôme. Le signe qu’une part du langage public européen cède désormais à des pulsions qui devraient en être exclues, parce qu’elles ne sont pas seulement indignes – elles sont dangereuses.

Il existe des comparaisons qui ne sont pas des erreurs mais des fautes. Des fautes au sens moral, intellectuel et presque civilisationnel du terme. Affirmer que des « sionistes » seraient pour les Palestiniens ce que les nazis furent pour les Juifs, c’est commettre l’une de ces fautes irréparables qui ne relèvent plus du domaine du débat : elles appartiennent au domaine du dérèglement du sens. L’analogie n’est pas simplement fausse – elle est inqualifiable. Et surtout, elle n’est pas naïve : elle est délibérée.

Il faut le rappeler avec gravité : le nazisme fut un projet d’extermination biologique, systématique et industrialisée d’un peuple entier, sans distinction, sans refuge, sans échappatoire possible. Il ne s’agissait pas d’une guerre. Il ne s’agissait pas d’un conflit territorial. Il ne s’agissait pas d’un affrontement national. Il s’agissait de transformer un peuple en poussière, de le supprimer de l’humanité. Assimiler ce crime-là à n’importe quel autre affrontement politico-militaire est déjà une obscénité. L’appliquer à Israël, ou au sionisme en général, relève non seulement d’un mensonge, mais d’une négation de la signification même de la Shoah.

La phrase de Rima Hassan n’use pas du nazisme comme d’un repère historique ; elle en use comme d’une arme symbolique. Une arme qui, comme toujours chez les idéologues, fonctionne par renversement accusatoire : on inverse bourreaux et victimes, on redistribue le stigmate, on fracture la mémoire collective. Ce procédé est bien connu des historiens : il appartient aux techniques discursives des mouvements totalitaires. Lorsque l’on s’empare du vocabulaire du mal absolu pour en faire une métaphore politique commode, c’est que l’on a déjà quitté le chemin de la raison.

L’objectif d’une telle comparaison n’est pas d’éclairer, mais de frapper. Elle est conçue pour sidérer l’imaginaire collectif, pour coller une souillure, pour faire entrer un groupe humain dans la catégorie du « mal radical ». Ce procédé n’est pas argumentatif : il est performatif. Il n’invite pas à réfléchir. Il désigne. Il condamne. Il expulse. En somme, il participe d’une logique de fatwa laïque, où la mise au ban morale remplace le jugement politique.

Il faut aussi noter que cette inversion historique n’est possible que parce que l’Europe contemporaine s’est elle-même affaiblie dans la compréhension de son propre passé. L’effritement de la culture historique, l’effacement progressif des repères moraux hérités de 1945, la banalisation des outrances mémorielles ont créé un terrain favorable à ce type de falsification. Là où on est en droit d’insiste sur la nécessité d’une mémoire lucide – c’est-à-dire d’une mémoire non instrumentalisée – notre époque semble se satisfaire d’une mémoire flexible, malléable, réutilisable au gré des passions du moment.

Comparer Israël aux nazis, c’est donc accomplir un double meurtre : le meurtre symbolique des Juifs assassinés pendant la Shoah, dont la souffrance devient un matériau rhétorique réutilisable à volonté ; et le meurtre intellectuel de la vérité historique, qui se dissout dans une logique de tribune, d’indignation spectaculaire et d’emphase révolutionnaire. Une telle comparaison n’injurie pas seulement la mémoire : elle la détruit.

Plus grave encore : ce type de discours légitime moralement la haine. Car si l’adversaire est nazi, alors tout est permis contre lui. C’est précisément ce glissement-là que la philosophie politique moderne s’efforce depuis des décennies de circonscrire. Lorsque le langage moral absolu envahit la scène politique, la politique cesse d’être un espace de discussion pour devenir un champ d’expiation. C’est exactement ce qui se joue ici.

La faillite n’est donc pas seulement celle d’une élue qui se complaît dans les analogies les plus toxiques. Elle est celle d’une époque qui, ayant perdu la capacité de hiérarchiser la gravité, de distinguer le tragique du meurtrier, de différencier l’absolu du relatif, laisse revenir dans son langage public les catégories mêmes qui, autrefois, annonçaient les pires dérives. Lorsque tout devient « nazi », c’est le nazisme qui revient – non comme réalité historique, mais comme instrument rhétorique permettant de justifier n’importe quelle hostilité.

La comparaison n’est pas un excès : c’est un naufrage moral. Et il importe de le dire sans détour.

Il existe un autre aspect du message de Rima Hassan que l’on sous-estime trop souvent : sa capacité à importer un conflit extérieur dans l’espace politique européen, à le transplanter sans précaution dans un sol qui n’est pas fait pour le recevoir. Lorsque l’élue affirme qu’elle « résistera jusqu’à la dernière goutte de sang » contre un groupe humain désigné comme ennemi, elle ne parle plus de politique européenne : elle parle depuis une logique de guerre qui n’a rien à voir avec les institutions où elle siège. Elle transforme la démocratie européenne en prolongement symbolique du Proche-Orient. Et cette transposition-là est l’un des phénomènes les plus inquiétants de notre époque.

La politique européenne, pour imparfaite qu’elle soit, repose sur un principe fondamental : la conflictualité y est contenue dans des procédures, des débats, des votes, des arbitrages. On y dispute, parfois âprement, mais on n’y combat pas. On s’y oppose, mais on n’y jure pas le sang. On y débat, mais on n’y proclame pas la guerre. L’entrée d’un discours « jusqu’à la dernière goutte de sang » à l’intérieur du Parlement européen n’est donc pas seulement choquante : elle est une importation d’un imaginaire qui n’a pas vocation à s’y trouver. Elle introduit dans le champ politique un horizon de violence qui lui est structurellement étranger.

Raymond Aron a souvent analysé cette tentation : celle de projeter des conflits extérieurs, des passions lointaines, sur des sociétés européennes qui deviennent les réceptacles involontaires d’enjeux qui ne sont pas les leurs. Il parlait de « passions importées » qui, faute d’être comprises, deviennent des vecteurs de division interne. C’est exactement ce que fait ici l’élue. Elle substitue à la logique européenne – faite de compromis, de diplomatie, de lenteur parfois – une logique de lutte absolue héritée d’un autre théâtre historique. La violence verbale devient l’avant-garde d’une fragmentation sociale.

Ce phénomène, en vérité, ne date pas d’hier. Depuis des années, une partie de la vie politique européenne instrumentalise le conflit israélo-palestinien pour cristalliser des identités, structurer des clientèles électorales, mobiliser des affects qui dépassent de loin les réalités locales. On voit ainsi des manifestations dans les rues de villes européennes où les drapeaux, les slogans, les revendications ne concernent pas l’Europe mais la guerre à 4 000 kilomètres. Ce n’est pas un hasard : le conflit est devenu un vecteur identitaire. Mais lorsque cette dynamique entre au Parlement européen, elle cesse d’être folklorique ou sociologique. Elle devient institutionnelle.

Il faut dire les choses avec clarté : ce que promeut Rima Hassan, même implicitement, ce n’est pas un discours de politique étrangère. C’est un discours d’importation communautaire du conflit. En désignant les « sionistes » comme des nazis, elle ne parle pas d’Israël : elle parle des Européens juifs, des Européens attachés à Israël, des Européens qui refusent la déshumanisation. Elle fracture l’Europe de l’intérieur en y important la logique de guerre du Proche-Orient. Elle impose aux citoyens européens un conflit qu’ils ne peuvent ni résoudre ni pacifier. Et ce faisant, elle transforme l’espace public européen en terrain de confrontation identitaire.

L’Europe moderne est fragile justement parce qu’elle repose sur une paix civile qui n’est pas naturelle. Elle est le produit de siècles de philosophie, de progrès institutionnel, d’efforts constants pour substituer aux affrontements physiques une rationalité argumentative. Importer un conflit qui n’obéit pas à cette rationalité, c’est affaiblir ce que l’Europe a de plus précieux. C’est introduire dans son espace public des catégories de pensée – « l’ennemi absolu », « la lutte existentielle », « le sang versé » – qui sont incompatibles avec la démocratie libérale.

Enfin, il faut envisager les conséquences concrètes. Car la parole publique ne flotte pas dans un ciel abstrait. Elle sédimente. Elle imprègne. Elle légitime. Lorsqu’une députée européenne appelle symboliquement au combat contre un groupe désigné comme nazi, elle offre à des milliers de ses partisans un cadre moral pour considérer que l’agression, la haine ou la violence envers ce groupe deviennent non seulement compréhensibles, mais peut-être nécessaires. L’importation du conflit ne reste pas dans la sphère symbolique : elle redessine les sociabilités, les alliances, les tensions. Elle crée une Europe où les citoyens ne se voient plus comme concitoyens, mais comme représentants de camps extérieurs.

L’expression de Rima Hassan n’est donc pas un excès verbal : c’est un acte politique d’importation d’une guerre étrangère dans le cœur de l’Europe. Et cette importation est, en elle-même, un péril pour la paix civile.

Il existe dans la phrase de Rima Hassan – au-delà de la violence, au-delà de la falsification, au-delà même de l’importation d’un conflit étranger – un autre phénomène, plus insidieux, plus inquiétant encore : l’effacement du jugement. Nous vivons une époque où l’émotion s’impose comme critère politique, où l’indignation se substitue à l’analyse, où la posture remplace la pensée. Le message de l’élue n’est pas seulement une déformation de l’Histoire : c’est la preuve que la raison critique, cette faculté si fragile et si nécessaire, se dissout sous la pression des passions.

Les civilisations ne meurent pas d’un choc extérieur, mais d’une perte intérieure : la démission de l’esprit, l’abdication de la raison. Lorsque la subjectivité devient la norme, lorsque le ressenti se substitue au vrai, lorsque la conviction se veut plus forte que le réel, il ne reste plus rien qui puisse protéger la société des emballements idéologiques. Or le message de l’élue ne cherche à convaincre de rien : il cherche à émouvoir, à indigner, à sidérer. C’est un message conçu pour frapper l’affect, non pour éclairer l’intelligence.

L’effondrement du jugement se lit d’abord dans l’usage dévoyé des mots. Comparer un État démocratique à un régime exterminateur suppose une confusion volontaire entre catégories politiques, historiques et morales. Cette confusion n’est possible que si l’on a renoncé à la hiérarchie des phénomènes, à la rigueur de l’analyse, à la capacité de distinguer l’extrême du relatif. Tout se vaut : la guerre n’est plus distincte du génocide, l’ennemi politique n’est plus distinct du bourreau totalitaire, la riposte militaire n’est plus distincte du projet d’annihilation. Le discours s’uniformise autour d’une seule logique : celle du choc moral.

Cette indistinction générale est le signe d’une époque lasse des nuances, fatiguée de penser, avide de simplifications. Dans un tel climat, la comparaison outrancière devient non seulement permise, mais applaudie. L’analogie abusive devient héroïsée. La démesure rhétorique se confond avec le courage politique. Et la caricature devient – pour certains – une forme de vérité supérieure aux faits. Aron aurait dénoncé cette dérive comme l’un des symptômes majeurs de la décadence intellectuelle moderne : la transformation du débat public en théâtre émotionnel.

Ce qui se joue ici est pourtant plus grave qu’une simple perte de mesure. L’émotion, lorsqu’elle devient principe politique, ne se contente pas de court-circuiter l’intelligence : elle rend impossible la coexistence civile. Car l’émotion est, par nature, exclusive. Elle ne tolère pas la contradiction. Elle ne s’ouvre pas au doute. Elle exige l’adhésion ou l’hostilité. Elle transforme toute dissension en agression. Ce que produit la phrase de Rima Hassan n’est pas un débat – c’est une polarisation immédiate. On y adhère ou on la rejette, mais on ne peut l’examiner. Elle n’est pas formulée pour être discutée, mais pour être brandie.

La conséquence est claire : lorsque l’émotion gouverne la politique, la politique devient totalisante. Elle perd son caractère procédural, rationnel, conflictuel mais domestiqué. Elle redevient archaïque. Elle renoue avec ses pulsions originelles : la vengeance, l’expiation, la souillure. L’adversaire n’est plus celui avec qui je suis en désaccord ; c’est celui qui offense mon monde émotionnel. À partir de ce moment-là, la raison n’a plus de rôle. Elle n’est plus qu’un spectateur impuissant d’une scène dominée par la fureur et la posture.

Le cas de Rima Hassan illustre parfaitement cette dévalorisation de la pensée. Sa comparaison n’est pas un argument : c’est une mise en scène morale. Elle ne vise pas à convaincre : elle vise à condamner. Elle ne cherche pas à établir une vérité : elle cherche à imposer une vision du monde où tout est déjà tranché. Il n’y a pas de nuances, pas de faits, pas de distinctions – seulement des camps, des identités, des culpabilités. C’est la logique même du fanatisme : celle qui juge avant de comprendre, qui accuse avant d’examiner, qui maudit avant de penser.

La démocratie n’est pas l’art de transformer les émotions en loi ; elle est l’art de les discipliner, de les subordonner au jugement, de les confronter à la rigueur de l’esprit. Lorsque cette exigence disparaît, il ne reste plus qu’un espace public agité, violent, incapable de produire autre chose que des clameurs. La phrase de Rima Hassan n’est pas seulement un scandale moral : elle est l’indice que l’Europe renonce à l’héritage rationnel qui la constituait.

Il existe une dernière dimension, plus politique, à la phrase de Rima Hassan : la manière dont elle met en lumière la fragilité – parfois même l’impuissance – des institutions européennes face aux dérives extrémistes. Le scandale de ses propos ne réside pas uniquement dans leur contenu, mais dans le fait qu’ils puissent être prononcés par une élue du Parlement européen sans provoquer une crise institutionnelle majeure. Voilà peut-être ce qu’il y a de plus inquiétant : la normalisation du choc, l’accoutumance à la démesure, l’acceptation tacite de discours qui auraient, il y a encore vingt ans, entraîné une levée de boucliers unanime.

L’Europe se targue d’être le berceau de la modération, de la gouvernance raisonnée, du compromis institutionnel ; elle en a fait son identité politique. Pourtant, au cœur de ses assemblées, elle laisse prospérer une rhétorique qui nie les fondements mêmes de ce modèle. Le problème n’est pas uniquement moral : il est structurel. Une institution politique ne survit que si elle parvient à maintenir la distinction entre l’opposition légitime et le discours qui mine ses fondements. Or cette distinction semble aujourd’hui s’effacer sous le poids de ce que l’on appelle, faute de mieux, la « tolérance à l’intolérance ».

Le fonctionnement normal d’un Parlement repose sur un espace public où les mots ont un poids, où les limites sont connues, où certaines formes d’expression ne sont pas acceptées parce qu’elles dégradent l’institution. Qu’une députée européenne puisse assimiler un groupe humain à l’équivalent contemporain du nazisme – et appeler symboliquement à un combat « jusqu’à la dernière goutte de sang » – sans qu’immédiatement les mécanismes disciplinaires ne s’enclenchent, révèle un affaissement de la conscience institutionnelle. Une assemblée qui ne se protège plus de l’extrémisme finit, tôt ou tard, par en devenir l’otage.

Ce laxisme n’est pas une simple faiblesse morale : il traduit un désarmement intellectuel. Les institutions européennes ont progressivement intégré l’idée que toutes les opinions se valent, que toutes les paroles méritent le même espace, que la liberté d’expression s’entend comme une absence totale de responsabilité. Elles confondent neutralité et indifférence. Elles ne veulent pas « stigmatiser » les discours extrêmes, et finissent par les laisser s’installer. Elles pensent garantir la pluralité, mais ne font qu’offrir une tribune aux passions les plus destructrices.

La démocratie n’est pas un régime fragile parce qu’elle est faible, mais parce qu’elle exige une vigilance permanente. Elle doit sans cesse distinguer entre la contestation légitime – qui est son oxygène – et la contestation destructrice – qui est son poison. Une démocratie qui n’exclut rien finit par n’avoir plus rien à défendre. Une démocratie qui accepte dans son sein des discours de guerre finit par devenir le théâtre de cette guerre.

Le cas de Rima Hassan montre une Europe qui hésite à exercer son autorité morale. Elle redoute d’être accusée de partialité, de discrimination, de « museler » l’expression politique. Elle préfère l’inaction, la prudence, l’attentisme. Mais cette prudence n’est pas de la sagesse : c’est une abdication. Ce que les institutions tolèrent aujourd’hui comme « excès », elles devront demain le gérer comme menace. L’histoire est pleine d’exemples où l’incapacité des systèmes démocratiques à agir tôt a laissé prospérer des forces qui les ont ensuite submergés.

On objectera que l’Europe ne peut pas sanctionner une élue pour une phrase – qu’elle se doit de respecter la diversité des opinions, même choquantes. C’est précisément là que réside la confusion. Il ne s’agit pas d’opinions. Il s’agit d’une rhétorique de haine, d’une logique de déshumanisation, d’une invocation quasi guerrière. Une institution qui ne sait pas distinguer ces registres n’exerce plus son autorité : elle s’excuse de l’avoir.

Il faudrait rappeler une vérité simple : la démocratie n’est pas une neutralité molle, mais une architecture morale. Elle exige une vigilance, une responsabilité, une capacité à dire non. En laissant ce type de discours prospérer sans réaction, l’Europe renonce à son propre cadre éthique. Elle laisse entendre que tout se vaut, que tout se dit, que tout se banalise. Le danger n’est plus dans la phrase de Rima Hassan : il est dans le silence de ceux qui auraient dû s’en alarmer.

Il faut maintenant élargir la perspective. La phrase de Rima Hassan n’est pas seulement une provocation, ni même seulement une faute morale. Elle révèle le désarroi d’une civilisation qui ne sait plus sur quels principes elle repose. Elle montre ce qui arrive lorsque la mémoire s’affaiblit, lorsque la raison se trouble, lorsque les institutions tremblent : la barbarie verbale revient, presque naturellement, comme si la société moderne, lasse de discernement, se laissait séduire par des simplifications meurtrières. Pour répondre à un tel glissement, la seule colère ne suffit pas. Ce qu’il faut, c’est une réaffirmation profonde, presque solennelle, de ce qui constitue la civilisation elle-même.

La force d’une démocratie ne se mesure pas à son intensité émotionnelle, mais à sa capacité à maintenir l’intelligence au-dessus de la fureur. Les sociétés libres ne survivent que si elles refusent de céder à la tentation de la violence, fût-elle seulement verbale. Elles ne se maintiennent que si elles rappellent que la politique commence là où finit la malédiction, là où les mots cessent d’être des pierres jetées contre les visages. S’il existe encore une Europe politique, elle se reconnaîtra dans cette exigence : la fidélité à la raison, à la dignité des adversaires, à la maîtrise de soi.

La réponse à la phrase de Rima Hassan n’est donc pas une contre-invective. Ce serait précisément céder au terrain qu’elle propose : celui où l’on s’insulte, où l’on s’accuse, où l’on se retranche dans des identités opposées. Ce qu’il faut, au contraire, c’est montrer que la civilisation ne se défend pas par la surenchère, mais par la hauteur ; non par l’explosion, mais par le maintien des repères ; non par la rage, mais par le discernement. La virulence, lorsqu’elle s’exprime dans un cadre rationnel, n’est pas une faiblesse : elle devient une affirmation de maturité morale.

Il faut également rappeler que la démocratie libérale repose sur un principe simple mais exigeant : la séparation entre le désaccord et l’anéantissement. Une société civilisée peut tolérer les conflits, les passions, les divergences – mais elle ne peut tolérer qu’un élu utilise le langage de l’inhumain, qu’il appelle à la lutte sanglante, qu’il transforme un groupe humain en équivalent des bourreaux du XXᵉ siècle. Elle ne le peut pas parce qu’elle sait, par sa propre histoire, ce qui arrive quand ces frontières s’effacent. Les mots sont les premiers signaux : ils annoncent les dérives avant qu’elles ne se produisent. Ils préparent les imaginaires aux ruptures.

C’est pourquoi la lucidité est aujourd’hui indispensable. Non pas la lucidité froide de l’expert détaché, mais la lucidité vivante, celle qui se souvient, celle qui discerne, celle qui comprend que la dignité des institutions dépend de la dignité de ceux qui les servent. La civilisation n’est pas un héritage figé ; elle est un combat quotidien contre la tentation de l’absolu, contre les passions qui dévorent la pensée, contre les discours qui veulent transformer les hommes en symboles plutôt qu’en individus.

Face à un discours qui invoque la haine, qui glorifie la confrontation, qui défigure l’histoire, la vraie réponse n’est pas seulement l’indignation : c’est l’affirmation de ce qui, dans notre tradition intellectuelle, s’oppose à ces dérives. C’est l’intelligence contre le ressentiment. C’est la nuance contre l’exaltation fanatique. C’est la fidélité à la vérité historique contre la manipulation émotionnelle. C’est l’humanisme critique contre les fureurs identitaires.

La phrase de Rima Hassan ne doit donc pas être vue comme un incident isolé, mais comme un signal : le rappel douloureux que la civilisation européenne n’est pas acquise une fois pour toutes. Elle repose sur des efforts constants pour maintenir l’esprit clair, la mémoire intacte, la parole mesurée. Elle repose sur la capacité à résister à la tentation du simplisme, à la facilité de la représentation manichéenne, au poison du vocabulaire absolu.

La vraie réponse consiste à dire calmement, fermement, lucidement : Nous ne descendrons pas à ce niveau. Nous ne renoncerons pas à la raison pour répondre à la haine. Nous ne permettrons pas que la démocratie devienne un champ de bataille. Nous protégerons ce qui mérite encore d’être protégé : la vérité, la mémoire, la dignité de la parole humaine.

C’est par là que commence la défense de toute civilisation digne de ce nom.

Laisser un commentaire